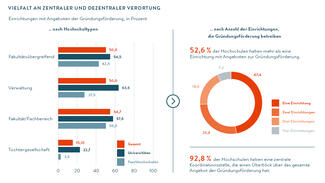

Es ist die Regel, dass sowohl wissenschaftliche als auch nicht wissenschaftliche Organisationseinheiten innerhalb einer Hochschule in die Gründungsförderung eingebunden sind. Allerdings ist die Zusammenarbeit mehrerer Einheiten, so die befragten Hochschulen, nicht immer einfach: Die Koordination der Zuständigkeiten und Partikularinteressen verschiedener Akteure, zeitaufwendige Abstimmungsprozesse und räumliche Distanzen zwischen Einrichtungen könnten eine erfolgreiche Gründungsförderung hemmen. Um eine Koordinierung und Vernetzung dieser verschiedenen Akteure zu gewährleisten, ist ein zentraler Überblick über die Angebote wichtig. Daran haben die befragten Hochschulen keinen Zweifel: An 92,8 Prozent der Hochschulen ist eine zentrale Koordinationsstelle vorhanden, die einen Überblick über die Angebote der Gründungsförderung hat.

Verortung überwiegend sowohl zentral als auch dezentral

Die unterschiedliche Verortung von Gründungsförderung an Hochschulen schlägt sich in Zahlen wie folgt nieder: Mehr als die Hälfte der befragten Hochschulen fährt zweigleisig, denn an 52,6 Prozent von ihnen sind die Angebote der Gründungsförderung parallel an mindestens zwei Einrichtungen angesiedelt. Rund 30 Prozent der Hochschulen haben ihre Angebote gleichzeitig im Fachbereich und fachübergreifend angesiedelt. Weitere 30 Prozent haben ihre Gründungsförderung in der Verwaltung und im Fachbereich angesiedelt. Insgesamt hat rund jede zweite befragte Hochschule eine Einrichtung an der Fakultät, eine fakultätsübergreifende Einrichtung und/oder einen zuständigen Akteur in der Verwaltung. 15 Prozent verfügen zudem über eine Tochtergesellschaft.

Hochschultyp und -größe entscheidend

Die Verortungsmodelle sind stark vom Hochschultyp und der Hochschulgröße abhängig: An 63,6 Prozent der Universitäten ist die Gründungsförderung (unter anderem) in der Verwaltung angesiedelt, jedoch nur an 27,5 Prozent der Fachhochschulen. Während die Fachhochschulen kaum Tochtergesellschaften haben, sind sie an 22,7 Prozent der Universitäten vorhanden. Auch die großen Hochschulen organisieren ihre Angebote deutlich mehr über die Verwaltung: Während 77 Prozent von ihnen die Angebote der Gründungsförderung in der Verwaltung verortet haben, sind es bei den mittleren und kleinen Hochschulen nur 39,5 bzw. 33 Prozent.

Gründungskultur als Querschnittsthema

Die Ansiedlung der Gründungsförderung an mehreren Einrichtungen parallel zeigt, welch ein wichtiges Anliegen die Gründungsförderung den Hochschulen ist. Sie ermöglicht, so die befragten Hochschulen, eine wissenschaftlich fundierte und operativ umfassende Umsetzung des Themas hochschulweit. Hochschulen geben an, dass mehrere Einrichtungen zur Gründungsförderung die Qualität der Beratung und Förderung steigern könnten. Die Verortung an mehreren Einrichtungen gleichzeitig kann demnach als Erfolgsmodell bezeichnet werden. Auch die Spitzen-Hochschulen im Baustein Gründungsverankerung haben ihre Angebote der Gründungsförderung an mindestens zwei und sogar überwiegend an drei Einrichtungen angesiedelt. Neuere Analysen zur Hochschulgovernance sprechen hierzu auch von einem hybriden Leitungsmodell, das die Gleichzeitigkeit managerialer beziehungsweise zentraler sowie kollegialer beziehungsweise dezentraler Leitung betont und diese als für Hochschulen angemessenste Form beschreibt.

Sichtbarkeit und Kontinuität in der Gründungsförderung

Was sind die Vorteile der jeweiligen strukturellen Ansiedlung aus Sicht der Hochschulen? Die zentrale Ansiedlung der Gründungsförderung in der Verwaltung hat, so die befragten Hochschulen, in erster Linie den Vorteil, dass die Gründungsförderung durch die Nähe zur Hochschulleitung die nötige Aufmerksamkeit erhält. Diese direkte Anbindung kann Handlungsspielräume und Entwicklungspotenziale schaffen: Gründerfreundliche Rahmenbedingungen können ermöglicht und Transferaktivitäten gebündelt und unter ein strategisches Dach gebracht werden. Hochschulen bestätigen, dass die Angliederung an die Verwaltung dem Thema nicht nur Gewicht und Sichtbarkeit gibt, sondern auch Kontinuität sicherstellt. An der Universität Bayreuth beispielsweise treibt die Hochschulleitung das Thema stark voran, indem sie Entrepreneurship als strategische Zukunftsaufgabe formuliert hat und aktive Unterstützung bei dem Ausbau der Aktivitäten leistet.

Wechselwirkung mit Forschung und Lehre

Die Verankerung des Gründungsthemas an den Fakultäten beziehungsweise Fachbereichen wird oft durch die Einrichtung von Lehrstühlen und thematisch passenden Professuren realisiert. Dies spiegelt sich auch in der Befragung wider: 53 Prozent der befragten Hochschulen verfügen über einen Gründungslehrstuhl oder eine Gründungsprofessur. Hochschulen geben an, diese unmittelbare Ansiedlung an der Fakultät ermögliche eine direkte Kommunikation mit Studierenden sowie eine direkte Einbindung des Themas in das Curriculum. Die professorale Nähe zum Thema führt laut Hochschulen zur wissenschaftlichen Anerkennung und Akzeptanz in den Fachbereichen der Hochschule und lässt Forschungsergebnisse direkt in die Gründerberatung einfließen. So sind zum Beispiel die Gründungsberater an der Bauhaus-Universität Weimar gleichzeitig auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Professur Medienmanagement und schaffen somit die Nähe zwischen Forschung und Lehre.

Gründungskultur in die Breite tragen

Über die Fakultäten oder Fachbereiche laufende Strukturen ermöglichen nach Angaben der Hochschulen die Einbindung und Zusammenarbeit verschiedener Akteure und schaffen die fachübergreifende Sichtbarkeit des Themas für Studierende und Mitarbeiter – auch in nicht originär gründungsaffinen Fächern. An der Hochschule Mainz hat das iuh – Institut für unternehmerisches Handeln als eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule das Ziel, den Unternehmergeist durch Forschung und Lehre zu wecken. Das iuh bietet gründungsbezogene Lehre, Forschung und Beratung in allen Fachbereichen der Hochschule an und erreicht somit eine große Gruppe von Studierenden und Beschäftigten.

Flexibilität und Gestaltungsspielräume schaffen

Eine Tochtergesellschaft, als eine wesentlich agilere und flexiblere Organisationsform bringt Vorteile insbesondere in der Zusammenarbeit mit Dritten: Kooperationsverträge mit externen Partnern, Drittmittelakquise und deren Abwicklung. Beteiligungen sowie spezialisierte Angebote auch in der Nachgründungsphase sind kurzfristiger und nach individuellen Anforderungen umsetzbar. An der Humboldt-Universität Berlin bildet das Tochterunternehmen Humboldt-Innovation GmbH (HI) eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die HI agiert in der Nachgründungsphase, indem sie bei Vertragsabswicklungen mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand berät, die Kooperationen mit weiteren externen Partnern betreut und Weiterbildungsangebote vorhält.

MEHR ZUM SCHWERPUNKT

Rankingergebnisse Institutionelle Verankerung

Erfolgsfaktoren für Gründungsförderung